Ihr habt unzählige Artikel, darunter auch meinen, gelesen, wie man Lesende am Buchanfang ködert, und kämpft trotzdem noch damit, einen spannenden Köder zu schreiben? Oder eure Lektorin sagt euch, das sei schon ein netter Versuch, aber …?

Ich habe dazu ein Beispiel aus meinem Lektorat mitgebracht, um zu zeigen, wie ich bei der Überarbeitung eines Köders vorgegangen bin, wie man Problemen auf die Schliche kommt und wie man sie beheben kann. Der Autor macht nämlich bei seinem schon einiges richtig – schießt aber doch knapp am Ziel vorbei. Was ist gut, was ist schlecht und wie lässt es sich verbessern? Auf geht’s.

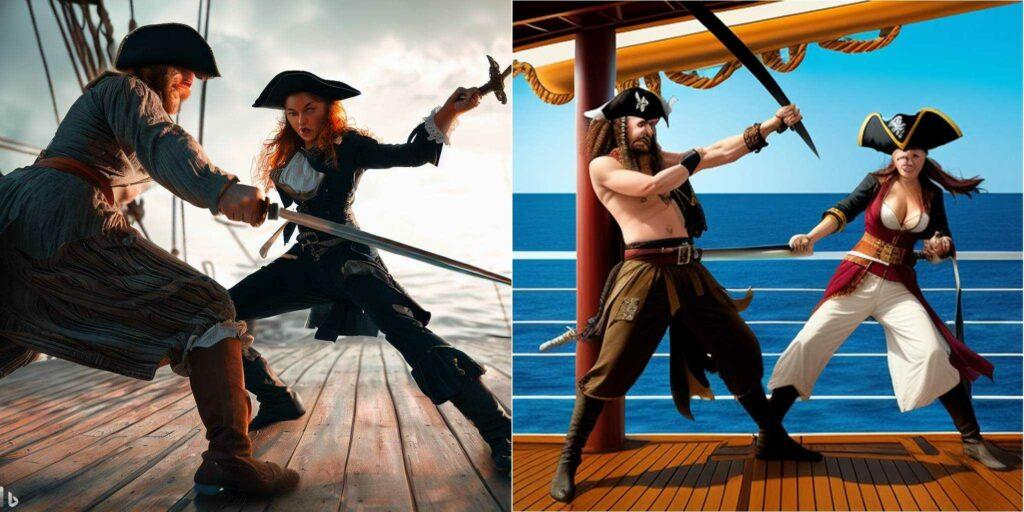

Das Duell

Soll dies mein Ende sein? Darüber machte sich Kapitänin Becky Moore in letzter Zeit immer öfter Gedanken.

Soll dies mein Ende sein? Darüber machte sich Kapitänin Becky Moore in letzter Zeit immer öfter Gedanken.

Ist es nicht ehrenhaft, in einem Duell zu sterben? Doch als die Klinge ihres Kontrahenten wieder auf sie zuflog, hob sie ihren rechten Arm und der Schlag wurde abgewehrt. Ihr Gegner hatte zu viel Kraft in seinen Angriff gesetzt, er stolperte und Becky wich seitlich aus.

Dafür, dass er so schlecht kämpft, hatte er eine echt große Klappe.

Schauen wir uns zuerst an, was funktioniert.

Soll dies mein Ende sein?

Die Hauptperson schwebt offensichtlich in Lebensgefahr. Dadurch wird Spannung aufgebaut und Fragen aufgeworfen: In was für einer Gefahr schwebt sie? Wie wird sie ihr entkommen? Wird sie verletzt werden?

Ist es nicht ehrenhaft, in einem Duell zu sterben?

Im zweiten Absatz haben wir Bewegung. Bewegung vermittelt uns immer den Eindruck, dass etwas passiert. Es passiert sogar nicht irgendetwas, sondern die Hauptperson duelliert sich. (Genau genommen enthält der Satz noch keine Bewegung, aber wir schließen aus ihm, dass sie sich gerade duelliert.) Jetzt wissen wir, in welcher Gefahr sie sich befindet – meistens ist es eine gute Idee, am Anfang schnell konkret zu werden, weil es uns schneller in die Geschichte zieht. Und wenn sie sich fragt, ob das kein ehrenhafter Tod wäre, drängt sich die Vermutung auf, dass sie das Duell verlieren könnte.

Doch als die Klinge ihres Kontrahenten wieder auf sie zuflog, hob sie ihren rechten Arm […]

Aber obwohl es nicht gut für sie aussieht, hat sie noch nicht aufgegeben. Sie setzt sich zur Wehr. Damit hat der Autor mich auf seine Seite gezogen. Wir mögen aktive, entschlossene Protagonisten.

Der Fehler

Und jetzt kommt der Punkt, an dem die Spannung in sich zusammenbricht:

Dafür, dass er so schlecht kämpft, hatte er eine echt große Klappe.

Beckys Leben ist nicht ansatzweise gefährdet. Der Matrose weiß kaum, wie herum man einen Säbel anfassen muss. Mir wurde ein epischer Kampf versprochen und ich erhalte … nichts. Das ist es, was K. M. Weiland meint, wenn sie von Opening Lines That Lie To Readers spricht.

Ein Versprechen zu geben, das man nicht einlöst, frustriert Lesende. Sie fühlen sich betrogen. Und es gab bereits schon eine Stelle, an der der Autor sein Versprechen zumindest zu brechen schien. Gehen wir noch mal zu den ersten Sätzen:

Soll dies mein Ende sein?

Das Versprechen – der Köder – ist, dass Becky sich jetzt in großer Gefahr befindet.

Darüber machte sich Kapitänin Becky Moore in letzter Zeit immer öfter Gedanken.

Dieser Satz nimmt die Spannung wieder heraus. Der erste Satz hat bei mir die Annahme geweckt, dass die Geschichte mit einer actionreichen Szene startet. Aber im zweiten erfahre ich, dass Becky sich allgemein seit Kurzem häufiger Gedanken über den Tod macht. Jetzt bin ich verwirrt und frage mich: Sitzt Becky vielleicht einfach an ihrem Küchentisch und grübelt bei einem Glas Wein über ihr verpfuschtes Leben nach? Ich weiß nicht mehr, ob ich mich in einer lebensbedrohlichen Situation befinde oder nicht. Den Autor rettet, dass er in den nächsten drei Sätzen dann doch konkrete, actionreiche Handlung zeigt.

Und obwohl der erste Satz Spannung weckt, denke ich, dass man auch diesen besser ersetzen sollte. Denn er ist vage, wir erfahren zu wenig über die Situation, die ihr Ende sein könnte.

Die Meuterei

Wie könnte man stattdessen den Köder schreiben? Dafür kurz eine Zusammenfassung, was passiert ist: Auf Beckys Schiff bahnt sich eine Meuterei an. Die neuangeworbenen Matrosen sind mit der Erwartung an Bord gegangen, dass sie bei den Überfällen reiche Beute machen werden, aber in den Gewässern, die sie befahren, gibt es für Piraten nicht viele lohnende Ziele. Becky beschließt schließlich, gegen den Rädelsführer anzutreten, um ihre Autorität wiederherzustellen. Das erfahren wir alles in einer Rückblende.

Ich würde aus dieser Rückblende die erste Szene machen. Denn die Gefahr, die von den Matrosen ausgeht, ist real. Die Situation ist angespannt. Wenn Becky sich nicht schnell behaupten kann, besteht das Risiko, dass die Meuterei auf die ganze Mannschaft übergreift. So sah das beim Autor aus:

»Uns wurde Reichtum versprochen!«, hatte der Matrose noch vor ein paar Augenblicken gemurrt. Seine Stirn lag in Falten und sein Kopf war rot wie ein Feuerkrake. Der Geruch von Schnaps und Tabak umgab ihn.

»Aber nicht von mir. Wenn ihr den Märchen aus den Tavernen Glauben schenkt, dann gebt nicht mir die Schuld«, antwortete Becky. Ihre braunen Haare waren vom Regen durchnässt und klebten an ihrer silbrig-grauen Haifischlederweste.

»Ich habe bei einer Moore angeheuert, da dieser Name für satte Mägen und prall gefüllte Truhen steht!« Der Matrose drehte sich zu den anderen Frischlingen um. Seine Kameraden waren zurückhaltend, stimmten aber zu.

Das Schlimme an Lektor*innen ist, dass sie nie zufrieden sind. 😉 Machen wir also damit weiter, wie ich den Köder schreiben würde.

Der unzufriedene Matrose

Mir gefällt der Einstieg mit der wörtlichen Rede gut. Es ist gleich klar, dass sich ein Konflikt abspielt. Aber nur murren? Das erzeugt nicht genug Spannung. Zusätzlich flacht die Spannung durch die zwei folgenden Sätze ab, in denen der Matrose beschrieben, aber die Handlung nicht vorangetrieben wird. Der Matrose, der nach Schnaps und Tabak riecht, kommt einem Klischee außerdem schon recht nah. Und mit einem Betrunkener dürfte die Kapitänin eines Piratenschiffs ja wohl locker fertigwerden können. Wir brauchen mehr Gefahr.

„Ich habe bei einer Moore angeheuert, weil jeder weiß, dass der Name reiche Prise bedeutet!“ Einer der neuen Matrosen versperrte Becky den Weg, als sie das Deck der Seeschlange betrat. Die anderen Seeleute stellten ihre Arbeiten ein. Nur der Wind war noch zu hören, der durch die Segel strich.

Der Matrose beschwert sich jetzt nicht nur, er bedroht sie auch körperlich. Da die Aussagen, dass ihnen Reichtum versprochen wurde und der Name Moore für gut gefüllte Truhen (= Reichtum) steht, sich kaum unterscheiden, habe ich sie zu einer zusammengefasst.

Neben dem Köder, der uns in die Handlung hineinzieht, muss uns ein Anfang auch Orientierung bieten: Wo und wann sind wir, wer sind die handelnden Personen? Der Autor hat das berücksichtigt, als er sowohl den Matrosen als auch Becky beschrieben hat.

Warum habe ich das also herausgenommen? Nun ja, zum einen wird der Matrose (Spoiler!) bald tot sein, zum anderen hat Becky zwar gerade das Deck eines Schiffs betreten, aber ich fühle mich noch nicht wie auf einem. Daher habe ich lieber etwas gewählt, das den Schauplatz in den Blick nimmt.

Becky in Bedrängnis

Auch Becky wiederholt sich, wenn sie sagt, dass sie ihnen nie Reichtümer versprochen hat („Aber nicht von mir. […] gebt nicht mir die Schuld“). Und auch sie wird beschrieben, ohne es in die Handlung einzubinden. Neuer Versuch:

Ihre Hand legte sich um den rubinbesetzten Griff ihres Säbels. „Wenn ihr den Märchen aus den Tavernen Glauben schenkt, seid ihr selbst schuld.“

Beckys Säbel spielt im weiteren Verlauf noch eine große Rolle. Und alles, was wichtig wird, sollte so früh wie möglich angesprochen werden. Auch im eigentlichen Anfang kommt der Säbel ja vor.

Bei Becky hätte ich gern eine Beschreibung eingefügt, da sie die Hauptfigur ist. Momentan wissen wir, dass sie eine Hand und einen Säbel mit rubinbesetztem Griff hat und die Kapitänin sein muss. Sie bleibt insgesamt noch wenig greifbar. Mein Gefühl war aber, dass es Tempo herausnehmen würde, sie hier weiter zu charakterisieren. Ich würde das im vierten Absatz nachholen und schauen, ob es ausreicht, sie dort erst näher zu zeigen, oder ob ich doch hier einen Satz finden sollte.

Die Meuterei weitet sich aus

Der Matrose verschärft in der ursprünglichen Version den Konflikt, indem er noch einmal darauf pocht, dass sie sich etwas anderes unter Kaperfahrten mit einer Moore vorgestellt haben, und sich vergewissert, dass er den Rückhalt der anderen hat. Aber der letzte Satz über die Reaktion seiner Kameraden ist zu ungenau. Was bedeutet waren zurückhaltend, stimmten aber zu?

„Ist es auch ein Märchen, dass Ihr die besten Stücke in euren eigenen Taschen verschwinden lasst?“ Der Matrose drehte sich zu den anderen Frischlingen um, die langsam einen Halbkreis hinter ihm bildeten. „Das wüsste ich auch gern!“, rief eine hagere Frau, die einen Seeadler auf den Hals tätowiert hatte.

Der Konflikt eskalierte aus meiner Sicht am Anfang nicht stark genug. Daher habe ich massivere Vorwürfe eingefügt. Becky wird weiter in die Enge gedrängt und aus der gesichtslosen Masse, die zurückhaltend zustimmt, greife ich eine Frau heraus, um die Szene plastischer zu machen.

Das Gerücht, dass Becky ihrer Mannschaft Beute vorenthalte, habe ich vom Autor übernommen. Es kommt allerdings viel weiter hinten, wenn die Unzufriedenheit auf dem Schiff durch solche und weitere Gerüchte angeheizt wird. Dadurch müsste sich der Autor dort etwas anderes ausdenken, um den Konflikt voranzutreiben.

Der Autor legt noch einen Köder aus: Die Moores galten und gelten offensichtlich als gefürchtete Freibeuter. Aber Becky wird diesem Ruf nicht (mehr?) gerecht. Das macht mich neugierig: Wie ist es dazu gekommen?

Ein echter Kampf

Der Autor kann auch mit dem Kampf anfangen. Mein Rat wäre aber, aus dem sich selbst überschätzenden Matrosen einen echten Gegner zu machen und zwar unabhängig davon, ob der Kampf als Köder genutzt wird oder erst auf Seite 2 stattfindet. Denn wenn er sie in Bedrängnis bringt und die Stimmung im Verlauf des Kampfes dadurch vielleicht immer stärker zu seinen Gunsten kippt, entsteht Spannung.

Welche der beiden Szenen würdet ihr als Köder nehmen? Weckt bei euch der Satz „Soll dies mein Ende sein?“ dieselbe Erwartung wie bei mir? Und falls jemand sich inspiriert fühlt, selbst dazu einen Köder zu schreiben: Bitte in die Kommentare damit. 🙂

Vielen Dank an den Autor, der mir seinen Anfang zur Verfügung gestellt hat!

Story Structure: Köder mich!

Wenn wir die erste Seite eines Buchs aufschlagen, müssen wir in die Welt hineingezogen werden. Wie wird das erreicht? Indem wir Leser ködern.

Wollt ihr wissen, wie ich an das Beitragsbild zu diesem Artikel gekommen bin? Dann lest

Setzt KI um, worum ich sie bitte? Ich sage, jein

Was tun, wenn KI-Bildgeneratoren Prompts nicht umsetzen? Ich weiß es zwar auch nicht, aber begleitet mich doch beim Verzweifeln.

„Hat Poirot noch nach anderem gefragt?“, erkundigte ich mich.

Alice Munros Protagonisten sind meistens Frauen. Frauen stehen meist auch im Mittelpunkt ihrer Geschichten. Familien. Das Zwischenmenschliche. Ihre Geschichten handeln von der Ablösung von den Eltern, der Unsicherheit der Pubertät, dem Scheitern von Ehen, dem Zurechtkommen mit Erwartungen, die die Gesellschaft an Frauen stellt, dem Hineinwachsen in die Mutterrolle, oft auch über Verlust – das alles und viel mehr waren ihre Themen. Diese Themen schweben vor allem im Ungesagten, zwischen den Zeilen, den Wörtern. In ihren Geschichten passiert häufig nichts Dramatisches, sie schildert Alltäglichkeiten. Das war ihre große Kunst: Einen die Dinge fühlen, erfahren zu lassen, ohne sie zu sagen.

Alice Munros Protagonisten sind meistens Frauen. Frauen stehen meist auch im Mittelpunkt ihrer Geschichten. Familien. Das Zwischenmenschliche. Ihre Geschichten handeln von der Ablösung von den Eltern, der Unsicherheit der Pubertät, dem Scheitern von Ehen, dem Zurechtkommen mit Erwartungen, die die Gesellschaft an Frauen stellt, dem Hineinwachsen in die Mutterrolle, oft auch über Verlust – das alles und viel mehr waren ihre Themen. Diese Themen schweben vor allem im Ungesagten, zwischen den Zeilen, den Wörtern. In ihren Geschichten passiert häufig nichts Dramatisches, sie schildert Alltäglichkeiten. Das war ihre große Kunst: Einen die Dinge fühlen, erfahren zu lassen, ohne sie zu sagen.

Gotthold Ephraim Lessing: „Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück“ (1767)

Gotthold Ephraim Lessing: „Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück“ (1767)

Sie rief bei mir an, weil es ihr nicht recht gelang, das Material, das sie in Interviews mit Christian Dräger gesammelt hatte, in eine strukturierte Form zu bringen. Schnell waren wir uns einig, gemeinsam am Aufbau des Buches zu arbeiten. Alice Moustier lud mich ein, dafür ein verlängertes Wochenende zu ihr nach Lübeck zu kommen. Ich sagte zu, nahm meinen Freund mit und verbrachte so im Grunde meine erste

Sie rief bei mir an, weil es ihr nicht recht gelang, das Material, das sie in Interviews mit Christian Dräger gesammelt hatte, in eine strukturierte Form zu bringen. Schnell waren wir uns einig, gemeinsam am Aufbau des Buches zu arbeiten. Alice Moustier lud mich ein, dafür ein verlängertes Wochenende zu ihr nach Lübeck zu kommen. Ich sagte zu, nahm meinen Freund mit und verbrachte so im Grunde meine erste

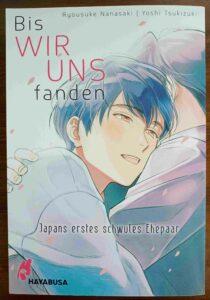

Lange glaubte Ryousuke Nanasaki, es müsse eine Strafe sein, dass er schwul geboren war. Das schreibt er zu Beginn des autobiografischen

Lange glaubte Ryousuke Nanasaki, es müsse eine Strafe sein, dass er schwul geboren war. Das schreibt er zu Beginn des autobiografischen

Kennt ihr diese Artikel, in denen euch gesagt wird, welche Klassiker der Literatur ihr gelesen haben solltet oder gar müsstet?

Kennt ihr diese Artikel, in denen euch gesagt wird, welche Klassiker der Literatur ihr gelesen haben solltet oder gar müsstet?

Soll dies mein Ende sein? Darüber machte sich Kapitänin Becky Moore in letzter Zeit immer öfter Gedanken.

Soll dies mein Ende sein? Darüber machte sich Kapitänin Becky Moore in letzter Zeit immer öfter Gedanken.

Es gibt so viele Romane, Graphic Novels, Filme und Serien

Es gibt so viele Romane, Graphic Novels, Filme und Serien