Als gebildeter Mensch muss man Klassiker gelesen haben? Nicht nötig, sage ich. Lest lieber ältere Bücher, die keine Klassiker sind, aber immer noch gut unterhalten – für diesen Beitrag habe ich alte Krimis zusammengetragen. Denn warum sollten wir uns auf Klassiker konzentrieren, statt darauf, welche Romane uns Freude bereiten?

Es gibt viele Bücher und Autoren, die heute kaum jemand mehr kennt, obwohl sie zu ihrer Zeit äußerst populär waren. Warum? Und warum haben andere wie Sherlock Holmes bis heute überdauert? Ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber auch wenn ich das nicht weiß, kann ich euch immerhin die empfehlen, die meiner Meinung nach zu Unrecht vergessen sind. Zum Glück ist es in Zeiten des Internets viel einfacher geworden, solche Bücher wieder aufzuspüren. Im besten Fall als gemeinfreie Version z. B. auf Projekt Gutenberg oder Project Gutenberg sowie als Audiobücher bei LibriVox.

Alte Krimis

Eigentlich hatte ich vor, nur einen Artikel über ältere Nicht-Klassiker zu verfassen. Aber womit er sich füllte, waren zu mehr als der Hälfte Krimis, sodass ich schließlich beschlossen habe, ihn zu splitten. Hier kommt also der erste Teil über alte Krimis, die sich noch zu lesen lohnen.

Das Genre Krimi ist erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden, hervorgegangen aus Reportagen über wahre Kriminalfälle, die zu der Zeit sehr beliebt waren. Älter als ca. zweihundert Jahre kann daher kein Buch auf dieser Liste sein. Obwohl ich einige Krimis aus dem 19. Jahrhundert ausgegraben habe, haben es nur zwei auf meine Liste geschafft. Warum? Unter anderem weil die älteren Krimis häufig ausschweifend erzählt sind und ich mich oft über die stereotype Darstellung von Frauen geärgert habe. Die Jahre von 1920 bis 1954 dagegen werden als das goldene Zeitalter des Krimis bezeichnet. Das schlägt sich auf meiner Liste nieder, denn auch mir gefallen deutlich mehr Krimis aus den 1920ern als aus den früheren Jahrzehnten. Mit den 1920ern ist in meinem Beitrag auch Schluss, damit die Bezeichnung „alt“ noch eine Bedeutung hat.

Robert van Gulik (hrsg.): Merkwürdige Kriminalfälle des Richters Di (Anf./Mitte 19. Jh.)

Der Autor des 1949 von Robert van Gulik übersetzten Krimis ist unbekannt, genau wie das Erscheinungsdatum. Über Richter Di (630-700) wissen wir mehr, er ist eine historische Figur der Tang-Dynastie. Der Krimi behandelt seine Zeit als Richter in der Provinz Shandong.

In einem Dorf werden zwei Seidenhändler ermordet und ihre Ware gestohlen. So scheint es jedenfalls, bis herauskommt, dass einer der Toten ein Bauer aus der Umgebung und der zweite Seidenhändler verschwunden ist. Während sich Richter Di incognito in der Gegend umhört, stößt er auf den plötzlichen Tod eines jungen Ladenbesitzers, der ihm verdächtig vorkommt. Er beschließt zu ermitteln, obwohl es keine Anklage gibt. Die Witwe ist darüber sichtlich erbost und Richter Di fragt sich, warum. Und als ob zwei Fälle nicht genug wären, wird er benachrichtigt, dass die Braut des Sohnes eines hochrangigen Beamten in ihrer Hochzeitsnacht vergiftet wurde.

Befremdlich für uns ist die Anwendung und Beschreibung von Folter sowie das Auftreten von Geistern und seherischen Träumen, die Richter Di bei der Aufklärung helfen. Andererseits lernen wir etwas über das Rechtssystem und die Gesellschaft Chinas im 7. Jahrhundert, was ich sehr interessant fand.

Wilkie Collins: Gesetz und Frau (1875)

Wilkie Collins, Zeitgenosse und Freund von Charles Dickens, war mit seinen Mystery-Krimis prägend für die Entwicklung des Genres, insbesondere mit „Der Mondstein“. Er neigt zu Langatmigkeit, aber das verzeihe ich ihm wegen seiner faszinierenden Charaktere und komplexen Handlungen. „Gesetz und Frau“ soll der erste Krimi mit einer Detektivin sein.

Die Flitterwochen haben gerade erst begonnen, da entdeckt Valeria, dass ihr Ehemann sie unter einem falschen Namen geheiratet hat. Er weigert sich, ihr den Grund dafür zu nennen, weswegen sie kurzerhand selbst Nachforschungen anstellt. Sie findet heraus, dass er angeklagt war, seine erste Frau ermordet zu haben. Obwohl es nicht genug Beweise für eine Verurteilung gab, war die einhellige Meinung, er sei der Täter. Fest von seiner Unschuld überzeugt und entschlossen, diese zu beweisen, begibt Valeria sich auf Spurensuche, wobei sie auf die Hilfe verschiedener Freunde, u. a. eines alternden Casanovas und eines genialen Exzentrikers im Rollstuhl, setzt.

Wem das Buch gefallen hat, dem schlage ich als zweiten Roman von Collins „Die Frau in Weiß“ vor.

Kostenlos lesen auf Englisch bei Project Gutenberg.

Gaston Leroux: Das Geheimnis des gelben Zimmers (1907)

Gaston Leroux` Ruhm begründet sich auf „Das Phantom der Oper“. Aber er hat auch eine Reihe von Krimis geschrieben. Bei „Das Geheimnis des gelben Zimmers“ handelt es sich um eins der frühesten Locked-Room-Mysteries.

Mathilde Stangerson arbeitet mit ihrem Vater zurückgezogen auf einem Schloss an einer wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung. Eines Nachts ertönen aus ihrem Zimmer Schreie, Lärm und Schüsse. Ihr Vater bricht mit einem Diener die verschlossene Tür auf und findet seine Tochter lebensgefährlich verletzt. Vom Täter aber, der unmöglich aus dem verschlossenen Raum entkommen konnte, fehlt jede Spur.

Mathilde Stangerson arbeitet mit ihrem Vater zurückgezogen auf einem Schloss an einer wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung. Eines Nachts ertönen aus ihrem Zimmer Schreie, Lärm und Schüsse. Ihr Vater bricht mit einem Diener die verschlossene Tür auf und findet seine Tochter lebensgefährlich verletzt. Vom Täter aber, der unmöglich aus dem verschlossenen Raum entkommen konnte, fehlt jede Spur.

Der junge Reporter Joseph Rouletabille verschafft sich durch seine Bekanntschaft mit dem Verlobten des Opfers Zutritt zum Tatort und untersucht den Fall. Dabei steht er im Wettstreit mit dem bedeutendsten Ermittler der Polizei, Frédéric Larsan. Bald wird klar, dass sowohl der Verlobte Robert Darzac als auch Mathilde Stangerson Informationen zurückhalten. Dadurch fällt Larsans Verdacht auf Darzac. Rouletabille aber hat seine eigene Theorie. Währenddessen kommt es zu weiteren Einbrüchen und Anschlägen auf Mathildes Leben.

Kostenlos lesen auf Englisch bei Project Gutenberg oder hören bei LibriVox.

Mary Roberts Rinehart: Die Wendeltreppe (1908)

Es heißt, zur Zeit ihrer größten Polpularität habe Roberts Rinehart Agatha Christie übertrumpft. Sie war jedenfalls mit über vierzig Romanen und unzähligen Kurzgeschichten nicht weniger produktiv.

Rachel Innes lässt sich von ihrem Neffen und ihrer Nichte überreden, im Sommer ein Haus auf dem Land zu nehmen. Doch der Butler warnt sie vor einem Geist, der im Haus umgeht, und in der Nacht hört sie mysteriöse Geräusche.

Am nächsten Tag treffen ihr Neffe Halsey, ihre Nichte Gertrude sowie deren Verlobter Jack Bailey ein. Auch die Nacht verläuft nicht ohne Zwischenfall – von einem Knall aufgeweckt findet Rachel eine Leiche am Fuß einer Wendeltreppe. Es handelt sich um Arnold Armstrong, den Sohn des Hausbesitzers. Halsey und Jack sind verschwunden. Da beide mit Arnold kein gutes Verhältnis hatten, fällt der Verdacht auf sie. Rachel beschließt, solange in dem Haus zu bleiben, bis die wahren Schuldigen gefunden sind. Davon lässt sie sich auch nicht durch durchgehende nächtliche Ruhestörungen – Einbrüche, Klopfen, herunterfallende Gegenstände, einen Brand – und einen weiteren Toten abbringen. Stattdessen begibt sie sich selbst auf „Geisterjagd“.

Kostenlos lesen auf Englisch bei Project Gutenberg oder hören bei LibriVox.

Ricarda Huch: Der Fall Deruga (1917)

Ricarda Huch schrieb sonst Hochliteratur und gab selbst an, diesen Krimi nur wegen des hohen Honorars verfasst zu haben. Für mich gehört er aber zu den besten Krimis, die ich je gelesen habe.

Der italienische Arzt Sigismondo Enea Deruga ist des Mordes an seiner Ex-Frau Mingo Swieters angeklagt. Eine Obduktion hatte ergeben, dass sie nicht an Krebs, sondern an einem Gift gestorben war. Ihr Testament änderte sie kurz vor ihrem Tod und hinterließ ihr Vermögen Deruga, der kein stichhaltiges Alibi für ihren Todestag vorweisen kann. Vor Gericht wird die intensive, von Hassliebe geprägte Ehe der beiden aufgearbeitet und der schillernde Charakter Derugas von allen Seiten beleuchtet. Dabei wird deutlich, dass er etwas verbirgt, was ihn entlasten könnte. Aber warum? Ein kurz vor Prozessende aufgetauchtes Beweisstück gibt dem Fall eine überraschende Wendung.

Kostenlos lesen auf Projekt Gutenberg.

Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem: Das Rosazimmer (1920)

Zu ihrer Zeit war Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem eine der beliebtesten Unterhaltungsautorinnen in Deutschland. Nachdem ich „Das Rosazimmer“ gelesen habe, kann ich nachvollziehen, warum. Leider finden sich von ihren vierzig Romanen nur wenige auf Projekt Gutenberg. Daneben veröffentlichte sie Novellen, Theaterstücke, Gedichtbände, Biografien und anderes.

Dem adligen Diplomaten Gian Terraforma wird ein hochgeheimes, brisantes Dokument gestohlen, in seinem Palazzo in Venedig, aus einem abgeschlossenen Raum, er selbst mit einem Schlafmittel außer Gefecht gesetzt. Gleichzeitig reist seine Schwägerin Xenia, Witwe seines Bruders, die am Vortag überraschend zu Besuch kam, heimlich ab. Hat sie etwas mit dem Diebstahl des Dokuments zu tun? Und wo ist sie jetzt? Der Detektiv Doktor Windmüller wird vom italienischen Geheimdienst damit beauftragt, das Dokument wiederzubeschaffen. Als väterlicher Freund richtet er den am Boden zerstörten Terraforma auf und nimmt auch an dessen Famile lebhaft Anteil. Aber Xenia bleibt genau wie das Dokument verschwunden. Was hat das Rosazimmer, in dem sie entgegen aller Gewohnheit die Nacht verbrachte, damit zu tun?

Kostenlos lesen auf Projekt Gutenberg.

Bernard Capes: The Skeleton Key (1920)

Auch Capes war mit mehr als vierzig Romanen ein umtriebiger Autor: Krimis, Geistergeschichten, historische und Liebesromane und Gedichte gehören zu seinem Werk. „The Skeleton Key“ ist sein letztes Buch, das posthum veröffentlich wurde, nachdem er an der Spanischen Grippe gestorben war.

Vivian Bickerdike wird von seinem Freund Hugo Kennett auf den Landsitz der Familie eingeladen. Hugo ist nervös und reizbar, möchte sich aber Bickerdike nicht anvertrauen. Dann wird die Hausangestellte Annie Evans mit Hugos Gewehr in einem Wäldchen erschossen. Glücklicherweise ist Inspektor John Ridgway von Scotland Yard gerade in der Nähe und wird herbeigerufen.

Hauptverdächtiger ist schnell der französische Diener des mysteriösen Barons Le Sage, der ebenfalls zu Besuch ist. Er hatte eine eindeutige Zurückweisung durch die junge Frau nicht gut aufgenommen. Aber die Vergangenheit von Annie Evans gibt Rätsel auf: Warum hat sie nie über ihr früheres Leben gesprochen? Warum melden sich trotz ausführlicher Aufrufe keine Verwandten oder Freunde? Warum hat sie alle Briefe vernichtet, die sie geschickt bekommen hat? Auf wen wartete sie in dem Wäldchen? Bickerton verdächtigt den Baron, viel tiefer in den Mord verstrickt zu sein als angenommen.

Kostenlos lesen auf Englisch bei Project Gutenberg.

Henry Christopher Bailey: Call Mr Fortune (1921)

Bailey schrieb zahlreiche Liebes- und historische Romane, Krimis, Theaterstücke, Gedichte und arbeitete als Journalist. Sein umfangreiches Werk schützte aber auch ihn leider nicht vor dem Vergessenwerden.

„Call Mr Fortune“ ist der erste Auftritt von Reggie Fortune, einem jungen Arzt, der von der Polizei immer wieder zu Rate gezogen wird, nicht nur zu medizinischen Fragen. Sein Scharfsinn lässt ihn Hinweise entdecken und Schlüsse ziehen, die wesentlich zur Aufklärung von Verbrechen beitragen. Er ist der Protagonist mehrerer Kurzgeschichtensammlungen und einiger Romane.

In diesem Kurzgeschichtenband geht es um den Erzherzog von Böhmen, der auf einem Spaziergang von einem Auto erfasst wird und dessen Frau eine Vorliebe für rasantes Fahren hat, um eine exzentrische Schauspielerin, deren Begleiterin nicht aufgewacht sein will, als diese im selben Raum ermordet wird, um verratene Staatsgeheimnisse und mehr.

Kostenlos lesen auf Englisch im Project Gutenberg oder hören bei LibriVox.

Moritz Wilhelm Sophar: Dunkle Taten (1924)

Über Sophar findet sich nicht viel Internet. Er hat eine Handvoll Krimis verfasst und übersetzte einige Romane aus dem Englischen ins Deutsche. „Dunkle Taten“ liest sich sehr vergnüglich. Und das obwohl der Krimi nur so vor unwahrscheinlichen Zufällen strotzt, aber da er sich selbst nicht allzu ernst nimmt, macht das nichts.

Der windige Justus Wise, der bereits mit mehreren Geschäftsideen gescheitert ist, hat eine neue Idee: Privatdetektiv. Im frisch bezogenen Büro wartet er auf Klienten, als sein Assistent eine Entdeckung macht – im Kamin steckt ein Toter!

Die Ankunft eines jungen Mannes hindert sie daran, ihn näher zu untersuchen. George Millibank möchte eine Vermisstenanzeige für den vermögenden Unternehmer West aufgeben, der seit vier Tagen nicht gesehen wurde. Nach dem Streit mit einem Fremden hat er zudem eine starke Wesensänderung durchgemacht und die Verlobung seiner Tochter mit Millibank gelöst. Die Beschreibung passt auf den Toten im Nebenzimmer. Als Wise jedoch die Identität des Toten feststellen will, ist der Raum leer. Jemand muss durch die Hintertür eingedrungen und die Leiche weggeschafft haben.

Am Abend überrascht sie ihr Klient mit der Nachricht, dass Herr West wieder aufgetaucht sei. Obwohl er keinen Auftrag mehr hat, beschließt Wise zu ermitteln. Niemand hat das Recht, ihm seinen Toten zu stehlen und seinen ersten Fall wegzunehmen!

Kostenlos lesen auf Projekt Gutenberg.

Earl Derr Biggers: Das Haus ohne Schlüssel (1925)

„Das Haus ohne Schlüssel“ ist der erste Krimi von sechsen mit dem Detektiv Charlie Chan. Leider ist Derr Biggers bereits 1933 mit nur 48 Jahren gestorben, sonst wären es wahrscheinlich mehr geworden. Die Verfilmungen in den 30ern und 40ern waren äußerst populär, gerade in China, weil eine chinesische Figur endlich einmal nicht als Bösewicht herhalten musste.

Minerva Winterslip fühlt sich so richtig wohl in Hawai und macht keine Anstalten in die Stadt ihrer Vorfahren, nach Boston, zurückzukehren. So wird ihr spießiger Neffe John Quincy ausgesandt, um sie zu überreden, heimzukehren. Aber in der Nacht vor seiner Ankunft wird sein Onkel Dan, bei dem sich Minerva aufhält, ermordet. Über die zwielichtigen Methoden, mit denen Dan zu Wohlstand kam, gibt es viele Gerüchte. Liegen dort die Gründe für den Mord?

John Quincy, der nichts weniger leiden kann als eine Störung seines regelmäßigen, vertrauten Lebens, wird von dem chinesischen Polizeibeamten Charlie Chan zu seinem Helfer gemacht und erliegt der Anziehungskraft Hawais sowie der Tochter des Hauptverdächtigen.

Kostenlos lesen auf Englisch bei Project Gutenberg oder hören bei LibriVox.

Anthony Berkeley: Der Fall mit den Pralinen (1929)

Anthony Berkeley war Gründer einer Vereinigung von Krimiautoren, des Detection Club, zu dem auch Agatha Christie gehörte. Sein Krimi „Vor der Tat“ wurde von Alfred Hitchcock verfilmt. Im Gegensatz zu anderen in diesem Artikel Vorgestellten hat er das Glück, dass seine Krimis zumindest auf Englisch in den letzten Jahren noch einmal aufgelegt wurden.

Sechs Amateurdetektive, die einem Krimiclub angehören, ermitteln zu einer Frau, die an vergifteten Pralinen starb. Jeder von ihnen deckt ein anderes Geheimnis der in den Fall verwickelten Personen auf und kommt mit seinen Schlussfolgerungen zu einer logischen, absolut überzeugenden Lösung – fünf davon sind aber falsch. Jeder Detektiv wird, nachdem er seine Lösung präsentiert hat, von den anderen auseinandergenommen und ihm bzw. ihr die Lücken in der Beweisführung vorgehalten. Obwohl sechsmal zum selben Verbrechen ermittelt wird, ist der Krimi nicht im Mindesten langweilig, weil jeder einen anderen Weg einschlägt und andere Spuren verfolgt.

Sechs Amateurdetektive, die einem Krimiclub angehören, ermitteln zu einer Frau, die an vergifteten Pralinen starb. Jeder von ihnen deckt ein anderes Geheimnis der in den Fall verwickelten Personen auf und kommt mit seinen Schlussfolgerungen zu einer logischen, absolut überzeugenden Lösung – fünf davon sind aber falsch. Jeder Detektiv wird, nachdem er seine Lösung präsentiert hat, von den anderen auseinandergenommen und ihm bzw. ihr die Lücken in der Beweisführung vorgehalten. Obwohl sechsmal zum selben Verbrechen ermittelt wird, ist der Krimi nicht im Mindesten langweilig, weil jeder einen anderen Weg einschlägt und andere Spuren verfolgt.

Kostenlos lesen auf Englisch bei Project Gutenberg.

Gunnar Gunnarson: Schwarze Vögel (1929)

Obwohl der Name heute kaum noch jemandem etwas sagt, war der isländische Autor Gunnar Gunnarson achtmal für den Literaturnobelpreis nominiert und gilt als einer der einflussreichsten isländischen Autoren.

In „Schwarze Vögel“ greift er einen wahren Fall auf, der sich 1802 in Island zugetragen hat. Schon lange sind Gerüchte im Umlauf, dass Bjarni Bjarnason und Steinunn Sveinsdottir eine Affäre hätten. Das führt schnell zu Verdächtigungen, als ihre Ehepartner kurz hintereinander sterben. Der Ich-Erzähler des Krimis ist der Kaplan der Gemeinde, der beide Familien gut kennt. Ihm geht es nicht so sehr um die Aufklärung des Todes, sondern um das Seelenheil der ihm Anvertrauten. Er versucht der aufgeladenen Atmosphäre, die durch die Verdächtigungen entsteht, entgegenzutreten, und gleichzeitig bei der Wahrheitsfindung behilflich zu sein. Selten ist es einem Autor gelungen, mich derart in eine düstere Atmosphäre hineinzuziehen, wie sie einem aus jeder Seite dieses Romans entgegenschlägt.

Waren euch einige Namen auf meiner Liste bekannt? Kennt ihr selber alte Krimis, die lesenswert sind? Schreibt es mir in die Kommentare.

Die Aussortierten

Ihr habt einige meiner Vorschläge ausprobiert und sie sagen euch nicht zu? Vielleicht sind dann die Krimis, die ich aussortiert habe, genau die, die euch gefallen:

- Auguste Groner: Der rote Merkur

- Emma Orczy: Lady Molly of Scotland Yard

- Melville Davisson Post: The Sleuth of St. James Street

- Israel Zangwill: The Big Bow Mystery

- Arthur B. Reeve: The Silent Bullet

- Sven Elvestad: Der eiserne Wagen

- Ernest William Hornung: The Amateur Cracksman

- Anni Hruschka: Das silberne Auto

- Rahel Sanzara: Das verlorene Kind

- Balduin Groller: Detektiv Dagoberts Taten und Abenteuer

- Anna Greene: The Leavenworth Case

- Emile Gaboriau: Aktenfaszikel 113

- E. C. Bentley: Trent’s Last Case

- Rodriguez Ottolengui: A Modern Wizard

- Metta Victor: The Dead Letter

- Marie Adelaide Belloc Lowndes: The Lodger

Von welchen Klassikern ihr die Finger lassen könnt und welche sich auch heute noch lohnen, erfahrt ihr hier:

10 Klassiker der Literatur, die man nicht lesen muss

Es gibt viele Artikel, welche Klassiker der Literatur man lesen müsse. Ich nenne euch die, die man nicht lesen muss von "Faust" bis "Ulysses".

11 Klassiker der Literatur, die man lesen muss

"Alice im Wunderland" oder "Krieg der Welten" sind nur zwei der Klassiker der Literatur, die sich auch heute noch mit Vergnügen lesen lassen.

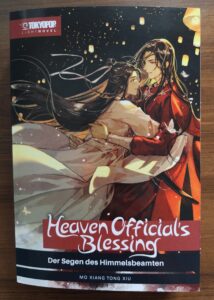

Xie Lian, Kronprinz des untergegangenen Reiches Xianle, steigt zum dritten Mal in den Himmel auf, nachdem er bereits zweimal von dort verbannt wurde. Sein Aufstieg löst wenig Begeisterung aus, denn dabei werden mehrere Paläste von anderen Göttern zerstört. Will Xie Lian nicht schon bald wieder vom Gott zum Sterblichen werden, muss er den Schaden ersetzen und Verbündete gewinnen. Als Erstes soll er sich um einen Geisterbräutigam kümmern, der am Berg Yujun Bräute entführt. Unerwartete Hilfe erfährt er dabei von Hua Cheng, einem der vier Geisterkönige, genannt der Blumensuchende Blutregen.

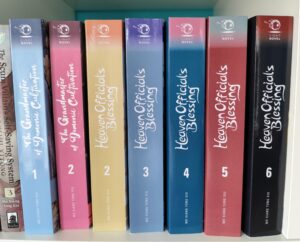

Xie Lian, Kronprinz des untergegangenen Reiches Xianle, steigt zum dritten Mal in den Himmel auf, nachdem er bereits zweimal von dort verbannt wurde. Sein Aufstieg löst wenig Begeisterung aus, denn dabei werden mehrere Paläste von anderen Göttern zerstört. Will Xie Lian nicht schon bald wieder vom Gott zum Sterblichen werden, muss er den Schaden ersetzen und Verbündete gewinnen. Als Erstes soll er sich um einen Geisterbräutigam kümmern, der am Berg Yujun Bräute entführt. Unerwartete Hilfe erfährt er dabei von Hua Cheng, einem der vier Geisterkönige, genannt der Blumensuchende Blutregen. „Heaven Official’s Blessing“ fällt unter Xianxia, ein Fantasy-Genre aus China. Nach „The Scum Villain’s Self-Saving System“ und „Grandmaster of Demonic Cultivation“1verfilmt als die Serie „The Untamed“2Ernsthaft, die Autorin hat es einfach raus mit genialen Titeln ist es die dritte Webnovel-Reihe von Mo Xiang Tong Xiu. Alle drei gehören zur Danmei-Literatur – Literatur, in denen es eine Liebesbeziehung zwischen den beiden männlichen Hauptcharakteren gibt.

„Heaven Official’s Blessing“ fällt unter Xianxia, ein Fantasy-Genre aus China. Nach „The Scum Villain’s Self-Saving System“ und „Grandmaster of Demonic Cultivation“1verfilmt als die Serie „The Untamed“2Ernsthaft, die Autorin hat es einfach raus mit genialen Titeln ist es die dritte Webnovel-Reihe von Mo Xiang Tong Xiu. Alle drei gehören zur Danmei-Literatur – Literatur, in denen es eine Liebesbeziehung zwischen den beiden männlichen Hauptcharakteren gibt.

Mathilde Stangerson arbeitet mit ihrem Vater zurückgezogen auf einem Schloss an einer wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung. Eines Nachts ertönen aus ihrem Zimmer Schreie, Lärm und Schüsse. Ihr Vater bricht mit einem Diener die verschlossene Tür auf und findet seine Tochter lebensgefährlich verletzt. Vom Täter aber, der unmöglich aus dem verschlossenen Raum entkommen konnte, fehlt jede Spur.

Mathilde Stangerson arbeitet mit ihrem Vater zurückgezogen auf einem Schloss an einer wichtigen wissenschaftlichen Entdeckung. Eines Nachts ertönen aus ihrem Zimmer Schreie, Lärm und Schüsse. Ihr Vater bricht mit einem Diener die verschlossene Tür auf und findet seine Tochter lebensgefährlich verletzt. Vom Täter aber, der unmöglich aus dem verschlossenen Raum entkommen konnte, fehlt jede Spur. Sechs Amateurdetektive, die einem Krimiclub angehören, ermitteln zu einer Frau, die an vergifteten Pralinen starb. Jeder von ihnen deckt ein anderes Geheimnis der in den Fall verwickelten Personen auf und kommt mit seinen Schlussfolgerungen zu einer logischen, absolut überzeugenden Lösung – fünf davon sind aber falsch. Jeder Detektiv wird, nachdem er seine Lösung präsentiert hat, von den anderen auseinandergenommen und ihm bzw. ihr die Lücken in der Beweisführung vorgehalten. Obwohl sechsmal zum selben Verbrechen ermittelt wird, ist der Krimi nicht im Mindesten langweilig, weil jeder einen anderen Weg einschlägt und andere Spuren verfolgt.

Sechs Amateurdetektive, die einem Krimiclub angehören, ermitteln zu einer Frau, die an vergifteten Pralinen starb. Jeder von ihnen deckt ein anderes Geheimnis der in den Fall verwickelten Personen auf und kommt mit seinen Schlussfolgerungen zu einer logischen, absolut überzeugenden Lösung – fünf davon sind aber falsch. Jeder Detektiv wird, nachdem er seine Lösung präsentiert hat, von den anderen auseinandergenommen und ihm bzw. ihr die Lücken in der Beweisführung vorgehalten. Obwohl sechsmal zum selben Verbrechen ermittelt wird, ist der Krimi nicht im Mindesten langweilig, weil jeder einen anderen Weg einschlägt und andere Spuren verfolgt.

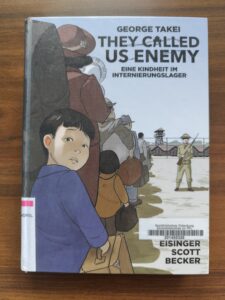

Eines Nachts stehen Soldaten vor dem Haus der Takeis in Los Angeles. Zehn Minuten haben der fünfjährige George, seine Eltern und seine beiden Geschwister, um sich anzuziehen und zu packen. Dann werden sie abgeführt und in ein Lager gebracht. Alles, was ihnen gehörte, ist verloren. Ihr Verbrechen? Sie sind japanischer Abstammung. Vier Jahre verbringt George Takei mit seiner Familie in Lagern – wie 120.000 andere Menschen japanischer Abstammung auch. Ohne Anklage, ohne Prozess, ohne Verurteilung.

Eines Nachts stehen Soldaten vor dem Haus der Takeis in Los Angeles. Zehn Minuten haben der fünfjährige George, seine Eltern und seine beiden Geschwister, um sich anzuziehen und zu packen. Dann werden sie abgeführt und in ein Lager gebracht. Alles, was ihnen gehörte, ist verloren. Ihr Verbrechen? Sie sind japanischer Abstammung. Vier Jahre verbringt George Takei mit seiner Familie in Lagern – wie 120.000 andere Menschen japanischer Abstammung auch. Ohne Anklage, ohne Prozess, ohne Verurteilung.

Das schlechte Gesicht, mala cara im Original, hätten menschliche Übersetzer*innen wahrscheinlich mit einen bösen Blick zuwerfen oder ein finsteres Gesicht machen übersetzt. Mit dem Partner muss ein Kollege gemeint sein. Die KI-Übersetzung entscheidet sich bei

Das schlechte Gesicht, mala cara im Original, hätten menschliche Übersetzer*innen wahrscheinlich mit einen bösen Blick zuwerfen oder ein finsteres Gesicht machen übersetzt. Mit dem Partner muss ein Kollege gemeint sein. Die KI-Übersetzung entscheidet sich bei

allerdings nicht.

allerdings nicht.

„Und Sie?“

„Und Sie?“ Es gibt keine Teufel!“, schrie der Dichter und riss den Kater endgültig aus dem Schlaf. „Es gibt keine! Teufel existieren nicht, zum Teufel!“

Es gibt keine Teufel!“, schrie der Dichter und riss den Kater endgültig aus dem Schlaf. „Es gibt keine! Teufel existieren nicht, zum Teufel!“

„Der Kartograph“

„Der Kartograph“

Der Typ ist groß und hat einen Seitenscheitel. In der einen Hand hält er einen Becher Tee […]

Der Typ ist groß und hat einen Seitenscheitel. In der einen Hand hält er einen Becher Tee […]

Ihr habt vielleicht schon gemerkt, warum Sätze wie er presste die Lippen zusammen, sie lächelte, er runzelte die Stirn langweilig sind. Es handelt sich um Gestik und Mimik, die wir hundertfach verwenden. Daher fallen sie einem direkt ein, wenn man überlegt, was man Charaktere tun lassen könnte. Das wiederum bedeutet, dass sie abgenutzt sind und keine ausdrucksstarken Bilder beim Lesen erzeugen. Sie eignen sich nicht, um das Charakteristische eines Protagonisten zu zeigen, weil wir alle diese Gesten verwenden. Sie eignen sich weder um die Handlung voranzutreiben noch um Spannung aufzubauen.

Ihr habt vielleicht schon gemerkt, warum Sätze wie er presste die Lippen zusammen, sie lächelte, er runzelte die Stirn langweilig sind. Es handelt sich um Gestik und Mimik, die wir hundertfach verwenden. Daher fallen sie einem direkt ein, wenn man überlegt, was man Charaktere tun lassen könnte. Das wiederum bedeutet, dass sie abgenutzt sind und keine ausdrucksstarken Bilder beim Lesen erzeugen. Sie eignen sich nicht, um das Charakteristische eines Protagonisten zu zeigen, weil wir alle diese Gesten verwenden. Sie eignen sich weder um die Handlung voranzutreiben noch um Spannung aufzubauen.